紀貫之が、土佐の国司として任期を終えて帰京するまでの55日間の旅の様子を記してあります。

漢字漢文は男性が使うもの、仮名は女性が使うもの、とされていた時代です。

作者は、私的な感情の部分を書きたかったために、わざと女性を装って仮名で書いたのではないかと言われています。

『土佐日記』門出の冒頭

男もすなる日記といふものを、女もしてみむとて、するなり。それの年の十二月の二十日あまり一日の日の戌の時に、門出す。そのよし、いささかにものに書きつく。

ある人県の四年五年果てて、例のことどもみなし終へて、解由など取りて、住む館より出でて、船に乗るべき所へ渡る。かれこれ、知る知らぬ、送りす。年ごろ、よくくらべつる人々なむ、別れ難く思ひて、日しきりにとかくしつつ、ののしるうちに、夜更けぬ。

二十二日に、和泉の国までと、平らかに願立つ。藤原のときざね、船路なれど、馬のはなむけす。上中下、酔ひ飽きて、いとあやしく、潮海のほとりにて、あざれ合へり。

『土佐日記』門出のあらすじ

『土佐日記』門出の超現代語訳

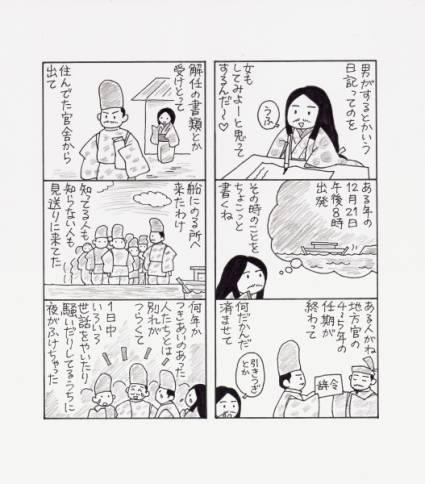

男の人は漢文で日記を書くそうね。

女の私も日記を書いてみようと思うの。

私は女だから仮名で書くわ。

前土佐守である紀貫之さまが京の都へ船でお帰りになる。

旅のお供をした女房の私が、

その旅のご様子を少しばかり書いてみようと思うのよ。

ある年の12月21日、午後8時ごろに出発。

前土佐守さまが国司の4~5年の任期が終わって、

決まり事のお勤めをすべて果たして、

引継ぎが終わったという証明書も発行してもらった。

土佐の地でのすべてのお仕事が終わったということね。

今まで住んでいたお屋敷から出て、

船に乗ることになっている所まで移動したの。

見送りの人はものすごく多くて、

あの人この人も、知っている人も知らない人も見送りをしてくれるの。

この数年間、親しくお付き合いしてきた人たちとは、

別れがたくて思って、

一日中あれやこれやとしながら騒いでいるうちに、

とうとう夜が更けてしまったわ。

船出の様子を再現したつらゆき祭り紀貫之が土佐から京都までの55日間を綴った土佐日記

船出の様子を再現したつらゆき祭り紀貫之が土佐から京都までの55日間を綴った土佐日記12月22日に、和泉まで無事に行けるようにと神仏に祈願した。

藤原ときざねさまが、旅の無事を祈って、

「馬のはなむけ」をしてくれたの。

「馬のはなむけ」というのは、

旅立つ人にするお別れの儀式のこと。

陸路の旅なら、馬に乗って行くのだろうけど、

今回は船だから馬には乗らないのに「馬のはなむけ」って言うのがおかしいわね。

身分の高いものから低いものまで、

み~んなすっかり酔いつぶれてしまって、

とても不思議なことなんだけれど、

魚が腐るはずのないような潮の海で、

腐った魚みたいにふざけあっているのよ。

先生の感想

紀貫之は日記文学のパイオニア

紀貫之が女性と偽って書いた日記は、毎日の出来事を、日々綴るものではなく、以前のことを振り返って書いた、日記調の文学作品というスタイルのものです。

ほんとうにあった出来事を、毎日の記録として書くものとは、少々異なります。

この仮名で書かれた文学作品は、

この後に続く『蜻蛉日記』『更級日記』ひいては『源氏物語』などに影響を与え、ほんとうの女性の手になる、優れた日記文学作品を作り出していくのです。

日記文学の流れは、脈々と継続されて、

現在はブログという形で引き継がれていますね。

そういった意味で、紀貫之は、日本の日記文学のパイオニアと呼ぶことができるでしょう。

『土佐日記』の内容

『土佐日記』には、紀貫之が国司として勤めていた土佐の国(今の高知県)での任期を終えて、京に戻る旅の様子が書かれています。

女房という立場をとって書かれているので、

紀貫之を外から見て描写する形になっています。

京都へ帰ることができる嬉しさ

土佐でなくなった娘を思う気持ち

道中のできごと

などを、ときにユーモアを織り交ぜながら表現しています。

『土佐日記』にみられるユーモア精神

『土佐日記』の中には、ユーモアに満ちた表現が多々散りばめられています。

今回の箇所では、下記の2か所が該当します。

船路なれど馬のはなむけす

舩旅なのに、旅の無事を祈る「馬のはなむけ」という語を使い、馬ではないのに、としゃれています。

潮海のほとりにてあざれ合へり

「あざる」には、下記のように意味が2つあります。

①魚肉などが腐る

②ふざける

ここでは、

塩分があってものが「あざる(腐る)」はずのない海のほとりで、なぜか「あざれ(ふざけ)」あっていると2つの意味をかけていますね。