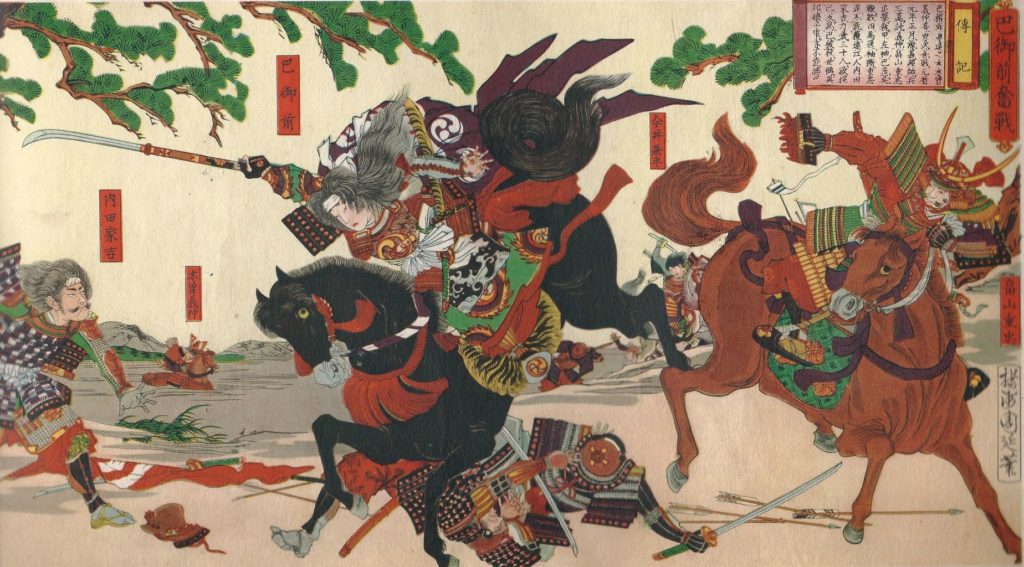

木曽の最期の巴御前との別れの場面まで。

『平家物語』木曽の最期の原文冒頭

『平家物語』木曽の最期のあらすじ

『平家物語』木曽の最期の超現代語訳

木曽義仲のその日の装束。

赤い厚手の絹織の直垂。

唐綾威の鎧を着て、鍬形をかたどった兜の紐をきりりと締めている。

立派な飾りの太刀を指し、

石打の羽根を使ったよく飛ぶ矢で、

その日の戦で使って残っているものを、

頭より高く背負っている。

重藤の弓を持って、馬は評判の木曽馬、鬼足蹴。

太ってたくましい。

それに金装飾の鞍を置いて乗っている。

今まではお前ら聞いただけだっただろう。

木曽の若武者、今こそその目にご覧入れよう。

左馬頭兼伊予守朝日の将軍源義仲ぞ。

甲斐の一条次郎だと聞いておるぞ。

お互い敵にして十分だ。

義仲射って、お前らの大将、頼朝にみせてみろ。

と、叫んで馬を走らす。

敵の一条次郎が言う。

今名乗りを上げたのが大将軍義仲だぞ。

みなの者よ、1人も残すなよ。

若武者どもよ、1人も逃すんでないぞ。行けえ。

と、沢山の兵で取り囲んで、我こそは大将の首をとろうと馬を進めて来た。

木曽勢は三百余騎。

一方敵は六千余。

その中を縦にも横にも斜めにも、

十文字にもどんどん攻め込んで

、後ろへやって退いた時には、

五十騎ばかりになってしまった、

そこを破って前に出ると、

土肥の二郎実平が二千余騎で守っている。

それでもまたそれをもうち破って行ったのだが、

あそこでは四五百騎、ここでは二三百騎、百四五十騎、

百騎ばかりいる中を中を走りながら討っては討ってはいくうちに、

とうとう義仲勢は、主従五騎だけになってしまった。

それでも最後の五騎の中まで巴御前はうたれなかったのだ。

木曽殿が言った。

女なんだから。

わたしは討ち死にするつもりだ。

万が一敵の手にかかったら、その場で自害する覚悟だ。

その時、木曽は最期の戦に女連れだったなどと言われたら、

わたしにふさわしくないじゃないか。

とおっしゃったのだが、それでも巴は落ち逃げない。

何度も木曽殿が言われるので、巴も覚悟した。

と叫んで、構えているところに、

武蔵国で評判の御田八郎師重、三十騎ばかりで現れた。

すると巴はその中へ駆け入り、

御田八郎と馬を並べて、

御田をぐっと掴んで馬から引き落とし、

自分が乗っている馬の鞍の前輪に押し付けて、

少しも動かさないで、首をぶった切って捨ててしまったのだ。

その後、鎧を脱ぎ捨てて、東国の方へ逃げ落ちて行った。

手塚太郎は討ち死にした。

手塚別当逃げ落ちた。

先生の感想

この教材は受験文法としては音便を押さえます。

平家物語は琵琶法師の語りで伝えられましたから、話し言葉にある音便が多用されています。

義仲の衣装が細部まで書かれていたり、巴の活躍ぶりが具体的なのも、語り文学であるからです。聞いただけで、情景が浮かぶように、遠景から近景、手元へと情景描写が近寄るところもそのためです。

映像のない時代に、お話だけで、語っている人と聞いている人が、まるで同じ画をみているように記述できるとは、古典文学は素晴らしいですね。

木曽義仲の最期 後半に続く ↓

『平家物語』 木曽義仲の最期 後半 現代語訳 おもしろくてよくわかる現代語訳