こんな貴重な資料を一箇所に集めた展覧会はめったにないもので、大変贅沢な企画でした。また、会期中何回かしかない学芸員のギャラリートークはすばらしく、30分で絵本の歴史がわかります。

3分でわかる日本の絵本の歴史

1 日本の絵本の始まり

8世紀 奈良時代に書かれた「絵因果経」が、

我が国に絵本の始まりだと言われています。

巻物の下半分にお経が、上にはお経の内容に沿った絵が描かれています。

お経は、釈迦の一生を漢文で書いています。

2 平安時代 絵巻物

平安時代には宮廷文化の発達に伴って、

上流階級の間では、竹取物語などの物語が読まれるようになりました。

その影響で巻子(かんす)巻物の内容も、

お経から物語に変化します。

絵巻物の中で、我が国の現存は30巻しかありません。

そのうちの1点が今回展示してある竹取物語です。

平安時代に書かれたものを江戸時代に模写したものです。

今回の展示品で1番高価な品だそうです。

絵巻物の良さは、好きな長さに広げて楽しめることです。

12世紀に、絵巻物という表現方式が確立したことによって、

さまざまな内容が書かれていきます。

室町時代末期の面白い絵巻物に「付喪神絵」があります。

捨てられた道具が妖怪になって悪さをし、

最後には退治される話ですが、この絵が面白い。

こういうユニークな発想が昔の人にあったことに感動します。

またその妖怪の絵がかわいいこと。

図書館の随所に飾ってあります。

2 室町時代 の 奈良絵本

絵巻物は繰り返し読むのには使いにくい。前の部分を探すのにくるくると巻き戻して場所をとって探さないといけません。

そこで、所々を綴じた冊子体が工夫されました。

それが室町末の奈良絵本です。

室町時代は金閣寺に象徴されるように金が好まれたので、

この辺りの冊子は金が多用されて、

棚飾り本とも呼ばれていました。

まだ、一冊ずつ手作りで、多くの人が読めるものではありませんでした。

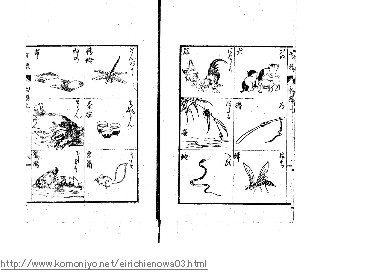

文字を初めて木版にしたのが丹緑本です。

神社の鳥居の赤と、緑を絵の色に多用したからそう呼ばれています。

3 江戸時代 草双紙

江戸時代の絵本をまとめて草双紙と言います。

子ども対象の絵本が書かれたのは17世紀半ばからです。

でも、純粋に子ども対象のものではなくて、誰が読んだのか線引きしにくい内容でした。

「赤本」

↓

「黒本」

↓

「青本」

↓

「黄表紙本」

「縮緬本」

次に「赤本」、

そのあと「黒本」と続きます。

本の名前は表紙からとりました。

赤本は表紙が赤塗り、

黒本は、当時流行った浄瑠璃の影響で、表紙の中に墨を使いました。

「青本」もありましたが、

雑草で彩色したため、

時間が経つと黄色くなるためすぐにすたり、

安い黄色の染料で染めた「黄表紙本」が出てきます。

内容も風俗的で、木版印刷で安価になったため、庶民の大人が読むものとして普及したそうです。

この時期の珍しい絵本に「縮緬本」が、あります。

特殊な皺のある和紙にかいた繊細な絵にドイツ語、英語、オランダ語などのお話をつけて、

出島にやってきた外国人がお土産にしたそうです。

かのゴッホも縮緬絵(ちりめんえ)を気に入って、部屋に何枚も貼ってあったとか。

4 明治1900年代 近代絵本の始まり

絵雑誌

開国の波とともにヨーロッパの印刷技術がやって来て、同時に西洋の近代的児童観も流入しました。そして、日本でもやっと始まったのが、子ども対象の絵雑誌と絵本です。

絵雑誌で有名なのは「子供之友」。画家の名前が明示されるようになり、絵が添え物ではなくなりました。

竹久夢二がいくつか書いています。

次に出てきたのは有名な

鈴木三重吉の「赤い鳥」40銭。

でも、それに比してあまり知られてはいないのですが、「コドモノクニ」。

紙も厚くて50銭でも買う人がいたということです。ただ、まだ裕福な家庭のだけものだったのです。

1930年になると「キンダーブック」が出版されます。幼稚園を通して販売する観察

絵雑誌と言われるものです。彩色もよく、実物に似せて描かれている絵が注目されました。

絵本

「絵入知恵の環」

1872年に出された我が国最古の近代絵本です。

古川正雄の作で、いろはを覚えるために絵を添えた形です。

「い」は犬。「は」は蜂。今の五十音表に

似ています。

1911年には「ナカニシヤ日本一ノ画噺」が出版されます。

ナカニシヤは丸善の前身です。

児童文学者、巖谷小波を中心に沢山の絵本を出版しました。

多色刷りの綺麗な絵です。

5 戦後

1949年終戦四年後、やっと世の中が落ち着き、絵本が出されるようになりました。

新潮社「世界の絵本シリーズ」と

岩波書店からは石井桃子編集長の「岩波子どもの本」が有名です。

こちらは、原作と同じ形態の大型版。

当初、岩波書店から出版されたものは、すべての絵本が同じ大きさで文字も縦書きでした。

そのため、原作は左から右へ開く横書きのものが、右から左へ開く日本式の縦書きとして納められたため、絵も鏡に映したように逆になっています。

きかんしゃやえもん改版 (岩波の子どもの本) [ 阿川弘之 ] スポンサーリンク |

など今も読み継がれている名著が出てきます。

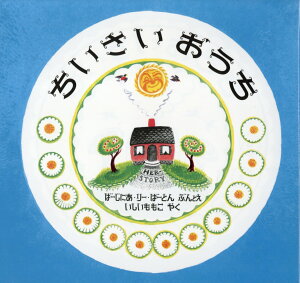

1956年からは福音館の「こどものとも」。

などのシリーズもこれです。

こちらも今でも廉価版の月刊であります。

高度経済成長と共に、子どもの教育にお金をかけるという考えが広まって、

家庭に絵本が何冊かあるようになるのは昭和40年代からでした。

補足

わたしのワンピース [ 西巻茅子 ] |

展覧会場には、

「わたしのワンピース」西巻茅子

や、

長新太

いわさきちひろ

田島征三

などの原画も数点ずつ展示してあります。

西巻茅子さんは東京芸大出身だと始めて知りました。

『きかんしゃやえもん』にも通じることですが、漫画家の描く絵本にはユーモアがたっぷり。

子供はたいへん喜びます。

にんぎょひめをディズニーオリジナルと勘違いしている若いお母さんが増えているようです。

にんぎょひめは、アンデルセン作。

泥臭い迫力ある絵は、昔は子供絵本としては考えられなかった手法で描かれたもの。

絵本の芸術性の進化をうかがうことができます。

子どもの豊かな想像力をさらに発展させる絵本の世界。

子どもは自分では遠くまで出かけられません。

いい絵本を読むことで、出かける以上の楽しさを体験できるといいですね。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1418b668.80ada4c2.1418b669.697f6973/?me_id=1213310&item_id=10171934&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7721%2F77210018.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7721%2F77210018.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)